| 都道府県 | 開催日 | 開催地 | お祭り | YouTube | Wikipedia |

|---|---|---|---|---|---|

| 岩手県 | 1月15日 | 大船渡市 | 吉浜のスネカ | 吉浜のスネカ | 吉浜のスネカ |

| 宮城県 | 2月の初午の日 | 登米市 | 米川の水かぶり | 米川の水かぶり | 米川の水かぶり |

| 秋田県 | 2月第2金・土・日曜日 | 男鹿市 | なまはげ柴灯(せど)まつり | なまはげ柴灯まつり | |

| 秋田県 | 12月31日 | 男鹿市 | 男鹿のナマハゲ | 男鹿のナマハゲ | なまはげ |

| 山形県 | 1月1日・3日・6日 | 遊佐町 | 遊佐の小正月行事 | アマハゲ | アマハゲ |

| 石川県 | 1月2日 | 輪島市 | あまめはぎ | 能登町でアマメハギ | あまめはぎ |

| 佐賀県 | 2月第2土曜日 | 佐賀市 | 見島のカセドリ | 見島のカセドリ | 見島のカセドリ |

| 鹿児島県 | 旧暦7月16日 | 十島村 | 悪石島のボゼ | 悪石島のボゼ | ボゼ |

| 鹿児島県 | 旧暦8月1日・2日 | 三島村 | 硫黄島八朔太鼓踊り(メンドン) | 薩摩硫黄島のメンドン | 硫黄島 (鹿児島県) |

| 鹿児島県 | 12月31日 | 薩摩川内市 | 甑島(こしきじま)のトシドン | 甑島のトシドン子 | トシドン |

| 沖縄県 | 旧暦9月上旬 旧暦12月下旬 | 宮古島市 | 宮古島の奇祭 パーントゥ | 宮古島パーントゥ | パーントゥ |

秋田県

なまはげ柴灯(せど)まつりは男鹿市北浦の真山神社境内で行われている祭りで、1月3日に真山神社で行われる神事「柴灯祭(さいとうさい)」と、男鹿の民俗行事「なまはげ」を組み合わせた冬の観光行事です。柴灯祭とは、平安時代の終わり頃から行われる由緒ある祭で、境内に柴灯を焚き上げ、この火で炙られた大餅を奉納する儀式。なまはげも、男鹿を代表する民俗行事で面や藁で編んだケデと呼ばれる衣装を身にまとい、出刃包丁を持ち威厳のある所作で新しい年のはじまりを祝います。

大晦日の行事として全国的に有名な男鹿半島のなまはげがあり「春来る鬼」を迎えます。「なまはげ」とは、冬の間火のそばにいると脛(すね)に赤い斑点ができる。これを「なもみ」と言い、これを剥ぐ「なもみ剥ぎ」から、「なまはげ」になったと言われる。つまり「なもみ」を作るような怠け者になるなとの警告がこめられているのです。

石川県

1月 アマメハギは粉雪のちらつく夜、天狗面・鼻ベチャ面・猿面、あるいは男面・女面などと呼ばれる仮面をつけて家々を訪れ、「怠け者はおらんか」と小さな子どもを戒めて回る。能登半島に古くから伝わる正月行事で、家庭の災厄を払う願いも込められています。

佐賀県

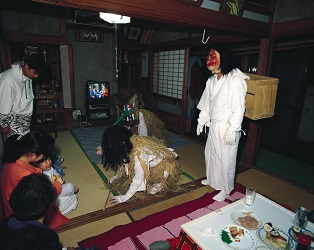

見島のカセドリは、佐賀市蓮池町の見島地区で行われている小正月の来訪神の行事で、笠を被り、藁蓑をつけ鳥に扮したカセドリと呼ばれる青年2人が、夜に地区内の家々を順番に巡り、玄関口から勢いよく家の中に飛び込むと、手に持った青竹を激しく畳や床に打ち付けて悪霊を祓い、一年の邪気を払い福を呼び込みます。

鹿児島県

大晦日の日、俗に「春くる鬼」と呼ばれる甑島(こしきじま)のトシドンは鼻の高い異形の面をつけ、蓑笠で変装した者が家々に現れ、さまざまに子供を諭す。さらに子供を四つん這いさせて、その背中に大きな餅を乗せる。この餅を「としもち」と呼ぶが、これは新年の丸い玉(魂)で、今日の「お年玉」の原形を示しています。

沖縄県

パーントゥは宮古島で行われている悪霊払いの行事で、旧暦9月の上旬に開催されます。地区から3人の青年がパーントゥに選ばれ、仮面をかぶってシイノキカズラというツル植物を纏い、さらに全身に泥を塗ります。この泥は「ンマリガー(産まれ泉)」と呼ばれる特別な泉から採取する神聖な泥です。祭り中は、このような出で立ちをした3体のパーントゥが町中を練り歩きます。